인공태양 KSTAR, 최근 기술 현황 정리

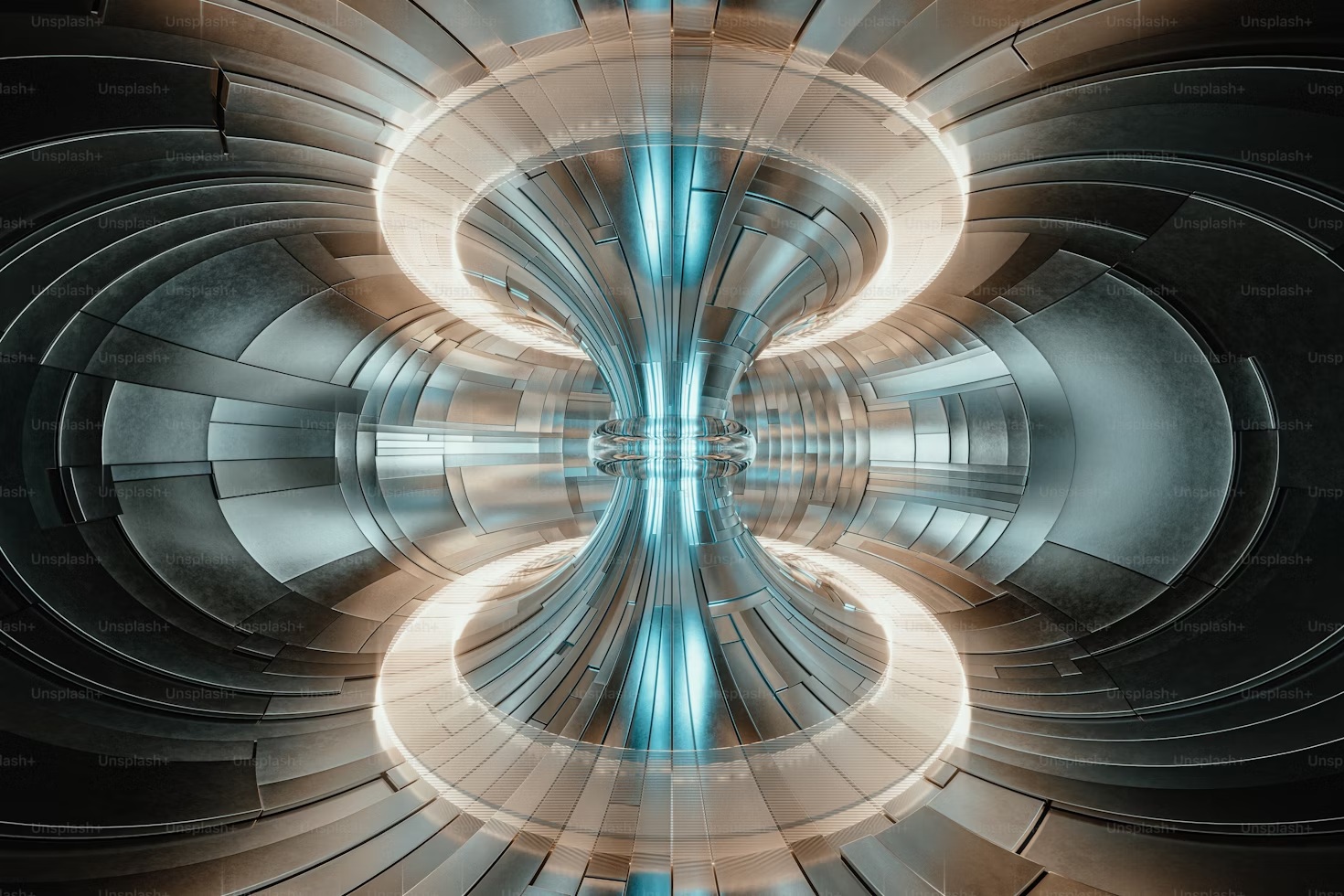

핵융합은 오랜 시간 인류가 꿈꾸어온 이상적인 에너지원이다. 태양이 스스로 빛을 내는 원리인 핵융합 반응을 지구에서 구현하기 위한 기술은 오랫동안 불가능에 가까운 과제로 여겨졌지만, 오늘날 우리는 그 불가능에 서서히 가까워지고 있다. 그리고 그 중심에는 바로 한국의 KSTAR (한국형 초전도 핵융합 연구장치), 일명 '인공태양'이 있다. 이번 글에서는 최근 발표된 KSTAR의 실험 결과와 기술적 발전, 향후 전망 등을 종합적으로 살펴보며 그 의미를 분석해 보도록 한다.

초고온 플라즈마 유지와 안정성 제어 기술의 비약

핵융합 반응을 실현하기 위해서는 섭씨 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 장시간 안정적으로 유지해야 한다. KSTAR는 이 영역에서 세계 최고 수준의 기술력을 입증하고 있다. 2023년 기준, KSTAR는 1억도 플라즈마를 30초간 유지하는 데 성공했으며, 2024년에는 그 시간을 48초까지 확장하는 데 성공했다. 이는 일본 JT-60SA나 유럽의 JET보다 더 안정적이고 긴 시간으로, 핵융합 연구계에 큰 주목을 받았다. 이러한 성과의 배경에는 고도화된 플라즈마 제어 기술이 있다. 특히 자기유체역학(MHD) 불안정성을 억제하는 알고리즘 개발과, ELM(Edge Localized Mode) 제어 기술의 진보가 핵심이었다. KSTAR는 RMP(Resonant Magnetic Perturbation)를 활용하여 플라즈마 경계에서 발생하는 고에너지 붕괴를 억제하고, 플라즈마 벽면 충돌로 인한 손상을 최소화하는 데 성공하였다. 이는 향후 상용 핵융합로의 안정적인 장시간 운전을 위한 필수 기술이다. 또한 고성능 플라즈마 운전 모드인 H-mode를 더욱 정밀하게 제어할 수 있는 알고리즘도 개발되어, 실험의 성공률과 재현성을 크게 높였다. 이로 인해 KSTAR는 단순히 고온을 오래 유지하는 것을 넘어, 제어 가능한 고온 플라즈마라는 핵융합 상용화의 전제조건을 갖춰가고 있다.

초전도 자석과 냉각 기술의 차별화된 경쟁력

KSTAR는 세계 최초로 초전도 자석을 전도 냉각 방식으로 운용하는 토카막이다. 이는 기존 액체헬륨을 사용하는 침지식 냉각보다 구조가 단순하면서도 효율이 높아, 상용화 관점에서 훨씬 유리한 기술이다. 최근에는 자석의 반응속도와 안정성을 획기적으로 개선한 히터 통합 냉각 루프를 적용하여, 더 긴 시간 동안 더 정밀하게 자기장을 제어할 수 있게 되었다. 초전도 자석은 핵융합 장치의 ‘근육’과도 같다. 자석이 만들어내는 강한 자기장이 플라즈마를 공중에 띄워 벽에 닿지 않게 유지하는데, 이 자기장의 정밀도와 안정성은 핵융합 성공 여부를 좌우한다. KSTAR는 이러한 자석 운전 기술을 수년 간의 실험 데이터를 통해 최적화하고 있으며, 긴 시간의 연속 운전에서도 자석 내부 발열과 비정상 진동을 감지하고 대응할 수 있는 실시간 진단 체계도 확보하고 있다. 이러한 기술은 향후 ITER 이후 건설될 상용 핵융합로(DEMO)에서 요구되는 연속운전 환경에 그대로 적용 가능하다는 점에서 그 의미가 크다. KSTAR는 단순한 연구용 실험 장치를 넘어, 실제 운전 환경을 시뮬레이션하고 검증할 수 있는 시제품 수준의 장치로 진화하고 있다.

국제 협력과 AI 기반 미래 기술로 가는 길

KSTAR는 단독으로 운영되는 국내 장비가 아니라, 국제 공동 연구의 플랫폼으로도 기능하고 있다. 한국은 ITER의 주요 회원국으로 참여 중이며, KSTAR는 그 사전 단계 실험 데이터를 제공하는 중요한 테스트베드다. 2024년에는 ITER 운영 시나리오를 모사한 장시간 연속 운전 실험(Long Pulse Operation)을 성공적으로 마무리하며, 핵심 파라미터 검증에 기여하였다. 또한 미국의 PPPL(프린스턴 플라즈마 물리 연구소), 유럽의 IPP(막스플랑크 연구소)와의 공동 실험도 점차 확대되고 있다. 특히 AI와 머신러닝 기술을 기반으로 한 플라즈마 예측 제어 시스템은 글로벌 협력 연구의 중요한 축이 되고 있다. KSTAR는 2025년부터 머신러닝 기반 실시간 제어 알고리즘을 플라즈마 경계면 진단에 적용하여, 위험 징후를 사전에 감지하고 자기장 패턴을 자동으로 보정하는 기능을 시범 도입했다. 이러한 기술은 향후 무인 운전, 고신뢰 자동 운전이 가능한 핵융합로 설계의 초석이 될 것이다. AI와 핵융합의 결합은 아직 초기 단계이지만, KSTAR는 그 실증을 가장 빠르게 시작한 장치 중 하나로 평가받고 있다.

핵융합의 미래를 밝히는 KSTAR의 역할

KSTAR는 단순히 실험 데이터를 수집하는 장비를 넘어, 인류의 에너지 패러다임 전환을 현실로 만들기 위한 전초기지로 진화하고 있다. 1억도 이상의 플라즈마를 수십 초 이상 유지하고, 그것을 제어하며, 초전도 자석을 안정적으로 운영하는 기술은 모두 핵융합 상용화의 핵심 열쇠다. 그리고 무엇보다 중요한 점은, KSTAR가 이러한 기술들을 독자적으로 확보하며, 글로벌 핵융합 생태계 속에서도 ‘기술을 제공하는 나라’로 자리매김하고 있다는 사실이다. 핵융합은 단순한 에너지원이 아니다. 그것은 기술력, 국제 협력, 그리고 미래를 보는 시야가 어우러진 복합적 성취의 상징이다. 그 길 위에 한국이, 그리고 KSTAR가 있다.

'기술' 카테고리의 다른 글

| 엔비디아 H20 총분석 (스펙, 활용도, 수출통제) (0) | 2025.04.17 |

|---|---|

| Gemini Advanced 기능 및 활용 총정리 (0) | 2025.04.16 |

| 핵융합 기술 현황 (원리, 상용화, 미래 전망) (0) | 2025.04.15 |

| 크래프톤의 최신 기업 동향 (메타버스, 블록체인, AI) (0) | 2025.04.14 |

| HBM 2025년 시장 흐름 (AI, 기술진화, 전망) (0) | 2025.04.14 |

댓글